이니셰린의 밴시들은 아일랜드의 외딴섬에서 벌어지는 두 남자의 우정 해체 과정을 통해 인간관계의 본질과 감정의 극단을 섬세하게 그려낸 영화이다. 단순한 갈등이 아닌 내면의 고독과 단절의 본질을 예술적으로 표현한 이 작품은 배경의 아름다움과 정반대 되는 감정의 소용돌이를 보여주며 관객에게 깊은 여운을 남긴다. 갈등의 시작은 단순하지만 파국으로 향하는 전개는 절묘하게 계산되어 있으며, 이를 통해 우리는 진정한 이해란 무엇이며 왜 때로는 고립이 선택되는지를 자문하게 된다. 이 글에서는 영화 속 우정의 균열, 고립의 정서, 감정의 파멸이라는 세 가지 핵심 주제를 중심으로 이니셰린의 밴시들이 전달하는 메시지를 심층적으로 분석하고자 한다.

고요한 해체, 우정의 균열

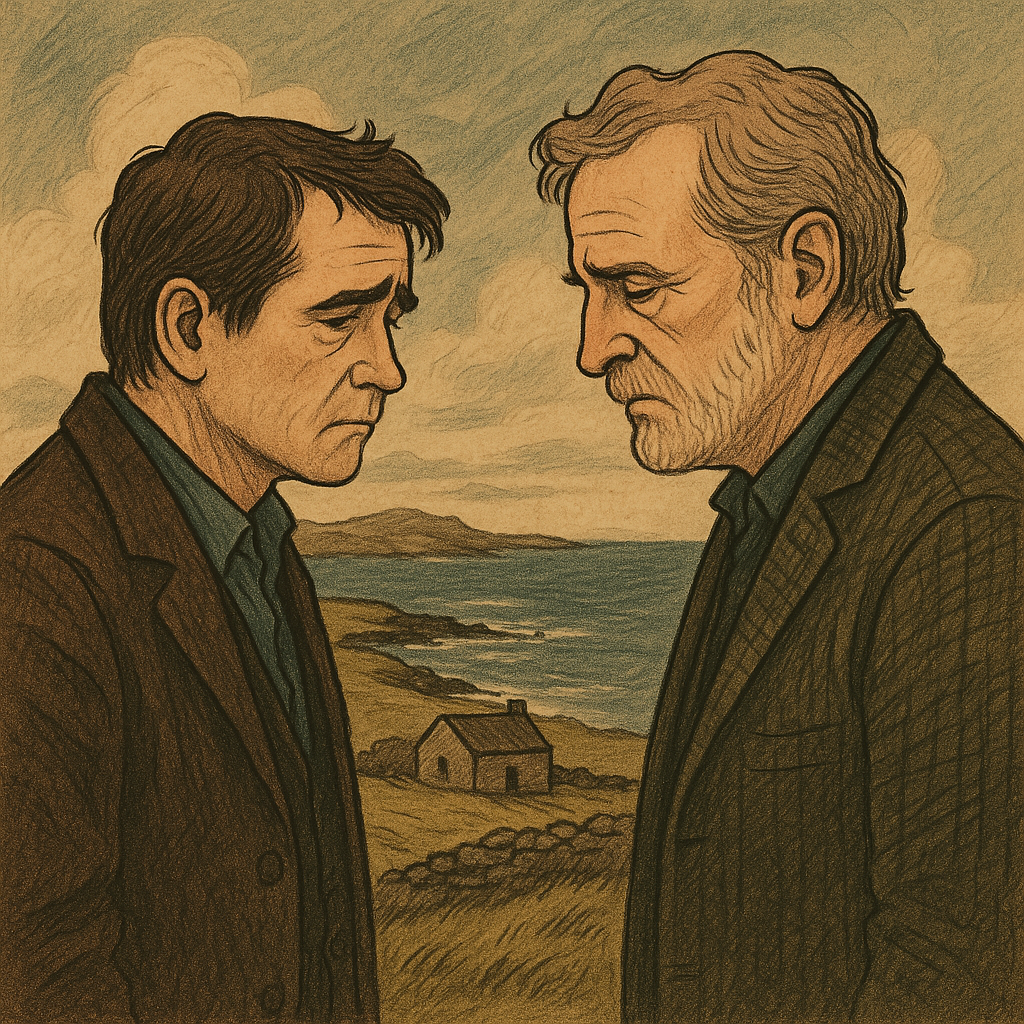

이니셰린의 밴시들은 아일랜드의 한 외딴 섬에서 벌어지는 두 남자의 관계 해체를 통해 인간 내면의 외로움과 감정의 단절을 깊이 탐구하는 작품이다. 영화는 단순한 우정의 붕괴를 다루는 듯 보이지만, 사실 그 속에는 존재에 대한 고민과 자기 정체성의 흔들림, 그리고 사회적 고립의 문제가 내포되어 있다. 콜름과 파드릭은 오랜 시간 가까운 친구로 지내왔지만, 어느 날 콜름이 일방적으로 관계를 끊겠다고 선언하면서 모든 것이 무너지기 시작한다. 이는 단순한 갈등이 아니라 삶의 방향성에 대한 충돌이며, 누구도 쉽게 옳고 그름을 판단할 수 없는 감정의 골을 드러낸다. 이 영화를 통해 우리는 '관계란 무엇인가', '왜 사람은 가까운 이들과 멀어지는가'라는 질문을 마주하게 되며, 그 물음 속에서 각자의 외로움과 감정의 균열을 다시금 생각하게 된다. 고요하게 펼쳐지는 섬의 풍경은 감정의 폭풍을 더욱 강조하며, 시각적 대비를 통해 서사의 긴장감을 높인다.

외딴섬이 만든 고립의 정서

이니셰린 섬은 이 영화에서 단순한 배경이 아니라 인물의 내면을 드러내는 중요한 장치로 작용한다. 이 섬은 물리적으로 외부와 단절된 공간이며, 그 안에서 살아가는 사람들은 제한된 인간관계 속에서 반복되는 일상에 갇혀 있다. 이런 공간에서 콜름과 파드릭의 갈등은 단순한 친구 사이의 다툼을 넘어섰으며, 고립이 낳는 감정의 소용돌이를 그대로 드러낸다. 콜름은 자신의 삶에 남은 시간이 얼마 없음을 자각하고, 그 시간을 진정한 창작과 예술로 채우기 위해 평범한 일상 대화를 거부한다. 그는 고요한 시간을 원하지만, 그것이 누군가에게는 폭력처럼 느껴질 수 있다는 사실을 간과한다. 반대로 파드릭은 늘 하던 대화와 반복적인 관계에서 위안을 얻던 인물로, 관계의 단절은 곧 그의 존재 기반이 흔들리는 일이다. 섬의 사람들은 서로를 잘 알고 있지만, 실은 아무도 서로의 내면을 들여다보려 하지 않는다. 이처럼 좁은 사회 속의 침묵은 갈등을 더 깊게 만든다. 주변 인물들의 반응 또한 흥미롭다. 파드릭의 여동생 시오반은 이러한 관계의 복잡성과 폐쇄성을 견디지 못하고 섬을 떠나버리고, 파드릭과 가까웠던 청년 도미닉은 끝내 고독 속에서 자신의 생을 마감한다. 이 모든 사건은 고립이라는 조건이 사람의 심리에 얼마나 큰 영향을 주는지를 명확히 보여준다. 외딴섬이라는 제한된 물리적 공간은 인간의 감정이 발산될 통로를 막고, 결국 내면에서 곪아 터지는 방식으로 폭발하게 만든다. 영화는 이 과정을 극단적이지만 섬세하게 묘사하며, 고립이 불러오는 정서적 폐해와 인간 심리의 왜곡을 철저히 해부한다. 이니셰린이라는 섬은 마치 감정의 감옥과도 같으며, 그 안에서 살아가는 인물들은 모두 각자의 방식으로 갇혀 있다. 단절된 자연 속에서 외롭게 살아가는 인간 존재의 비극은 우리 모두가 한 번쯤 마주하게 될 삶의 단면일지도 모른다.

감정의 끝, 파멸로 향하는 선택

결국 이니셰린의 밴시들은 감정의 끝에 다다랐을 때 인간이 얼마나 파괴적인 선택을 할 수 있는지를 냉정하게 보여준다. 콜름은 자신의 의지를 지키기 위해 스스로에게 육체적 상해를 가하면서까지 단절을 유지하려 하고, 파드릭은 이러한 상처를 감당하지 못한 채 점점 복수심에 휩싸인다. 영화 초반의 따뜻하고 순진했던 파드릭은 더 이상 존재하지 않으며, 감정을 억누르던 그는 결국 폭력적인 행동으로까지 나아간다. 이 파멸적 전개는 감정 표현의 부재가 초래할 수 있는 결과를 강하게 경고하며, 사람 사이의 진정한 이해와 소통이 얼마나 중요한지를 역설한다. 특히 두 인물이 끝내 화해하지 못하고 각자의 고립 속에 남겨지는 결말은 관계의 회복 가능성이 사라진 사회에서 벌어지는 감정의 파열음을 강하게 암시한다. 이 영화는 단지 한 사건을 담은 이야기가 아니라, 우리가 외면하고 살아온 감정의 무게와 고립의 결과를 마주하게 만든다. 인간의 내면을 정면으로 응시하게 하는 이 작품은 그 자체로 감정에 대한 고백이자, 치유받지 못한 상처들에 대한 묵직한 선언이다.